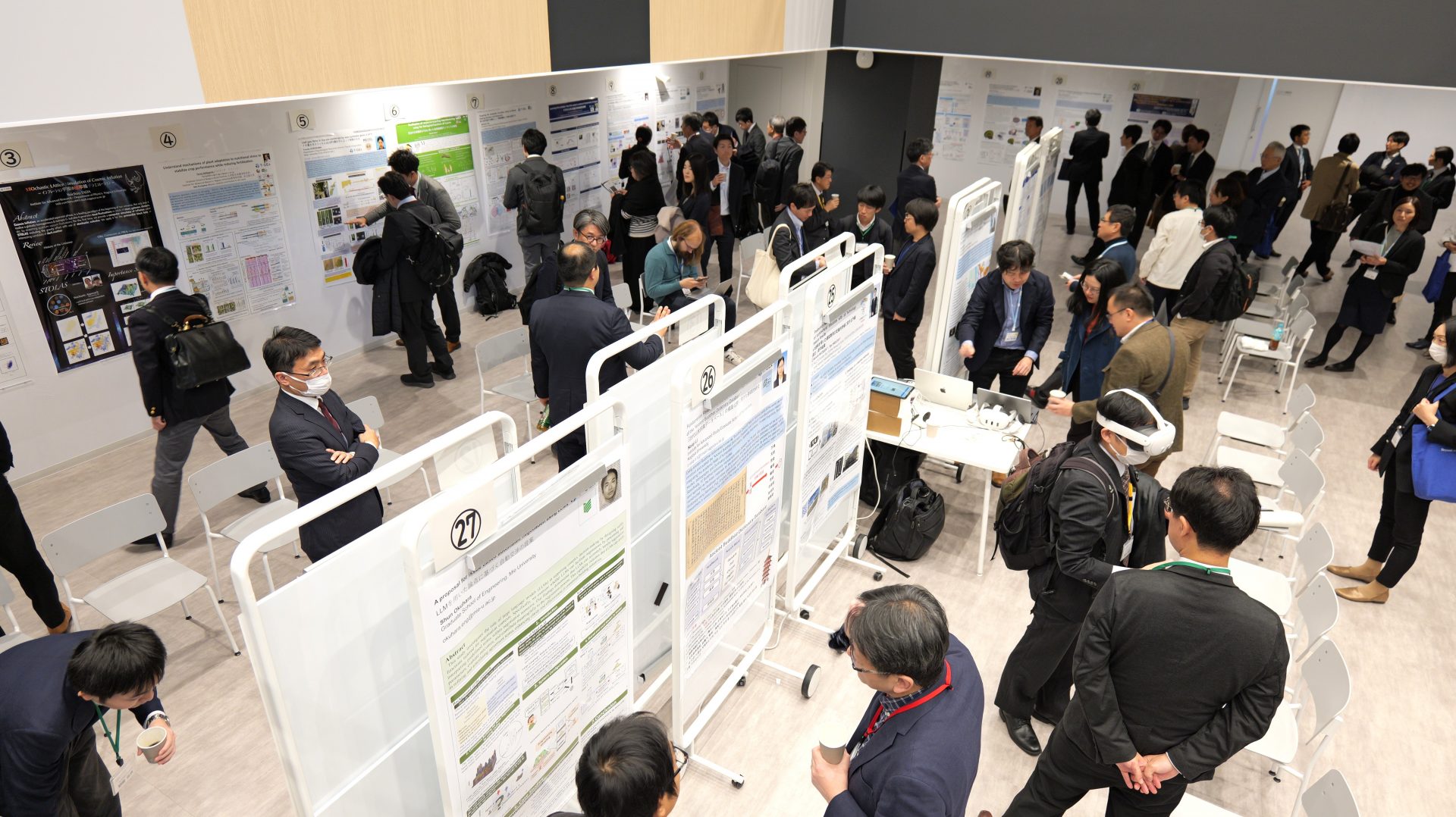

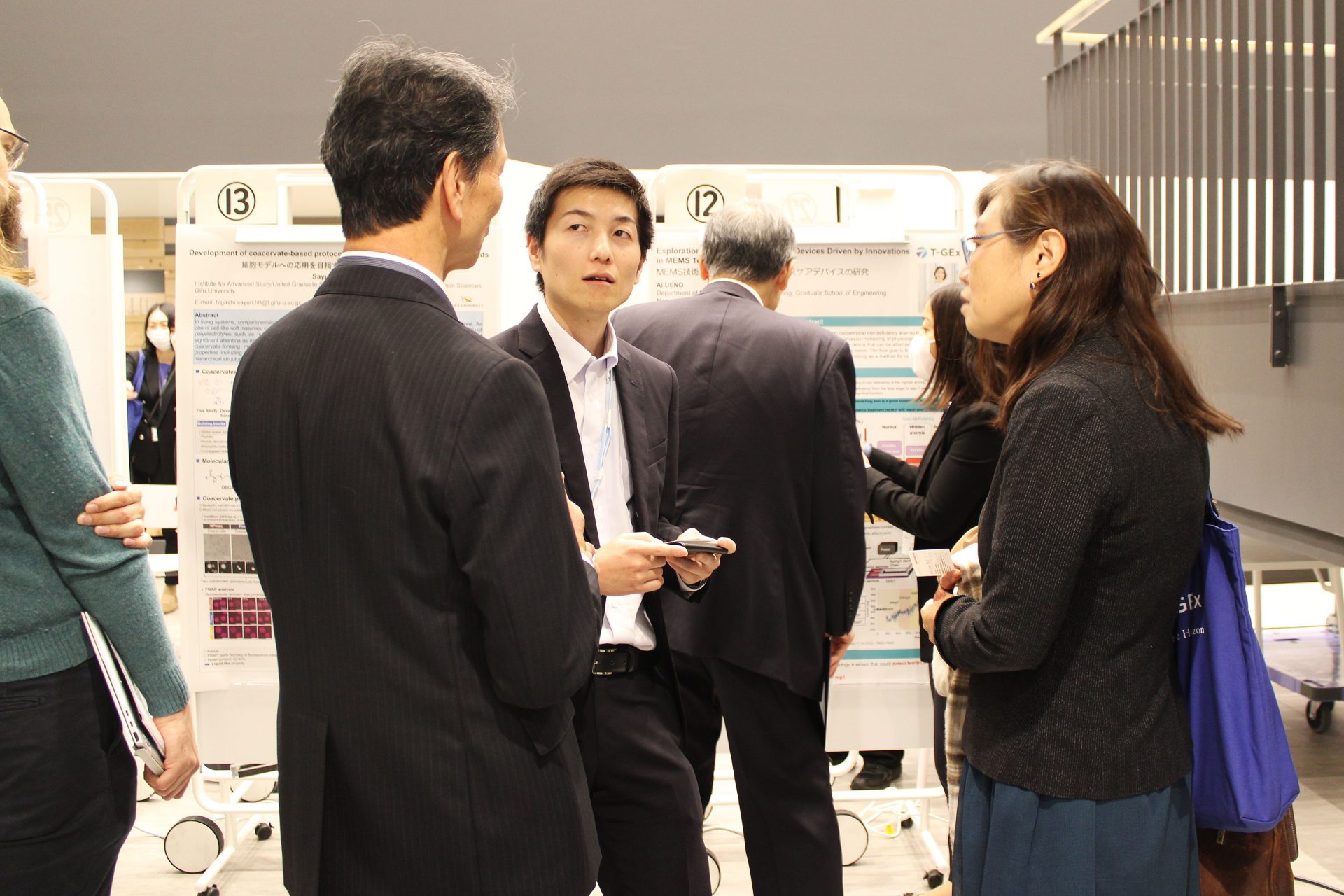

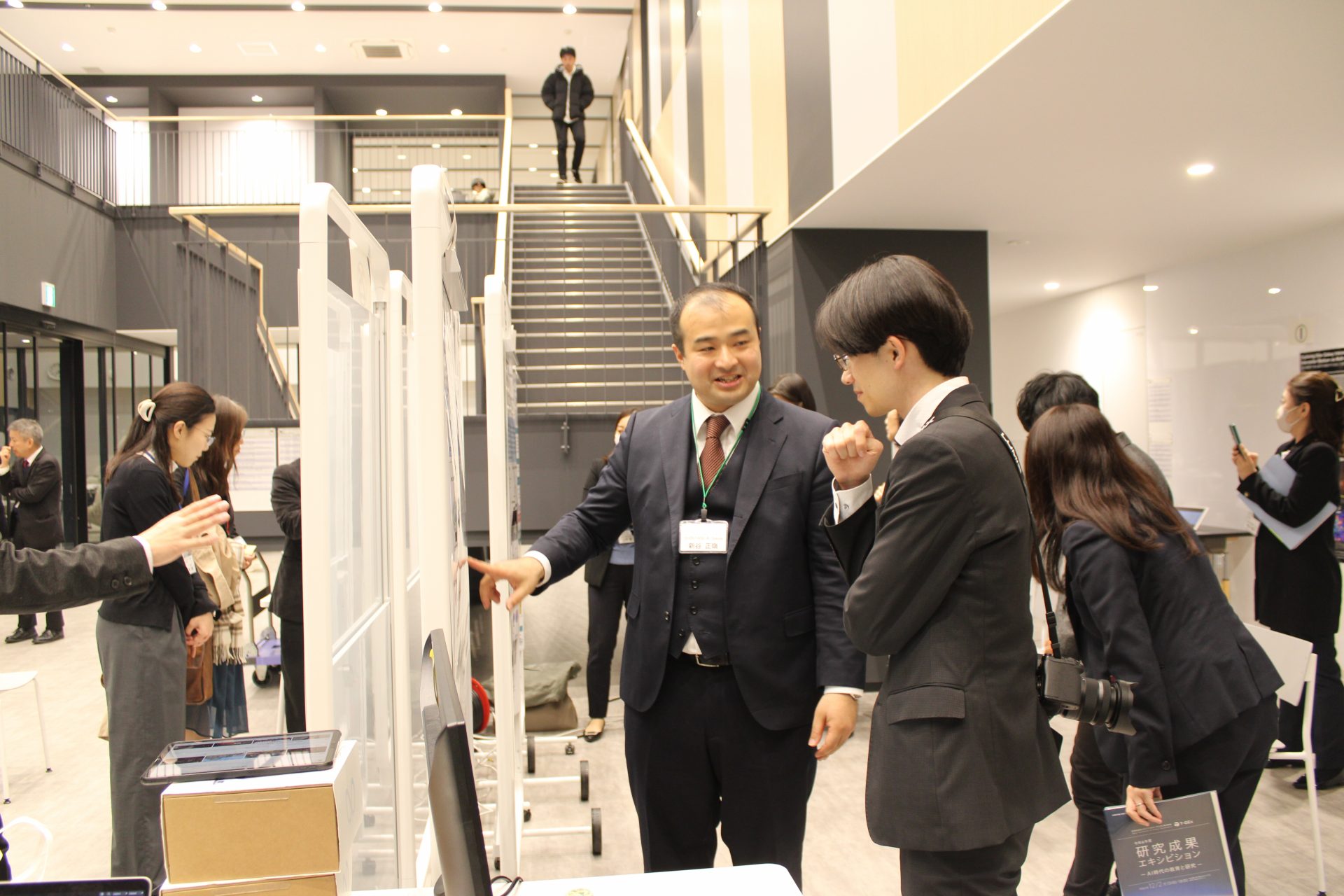

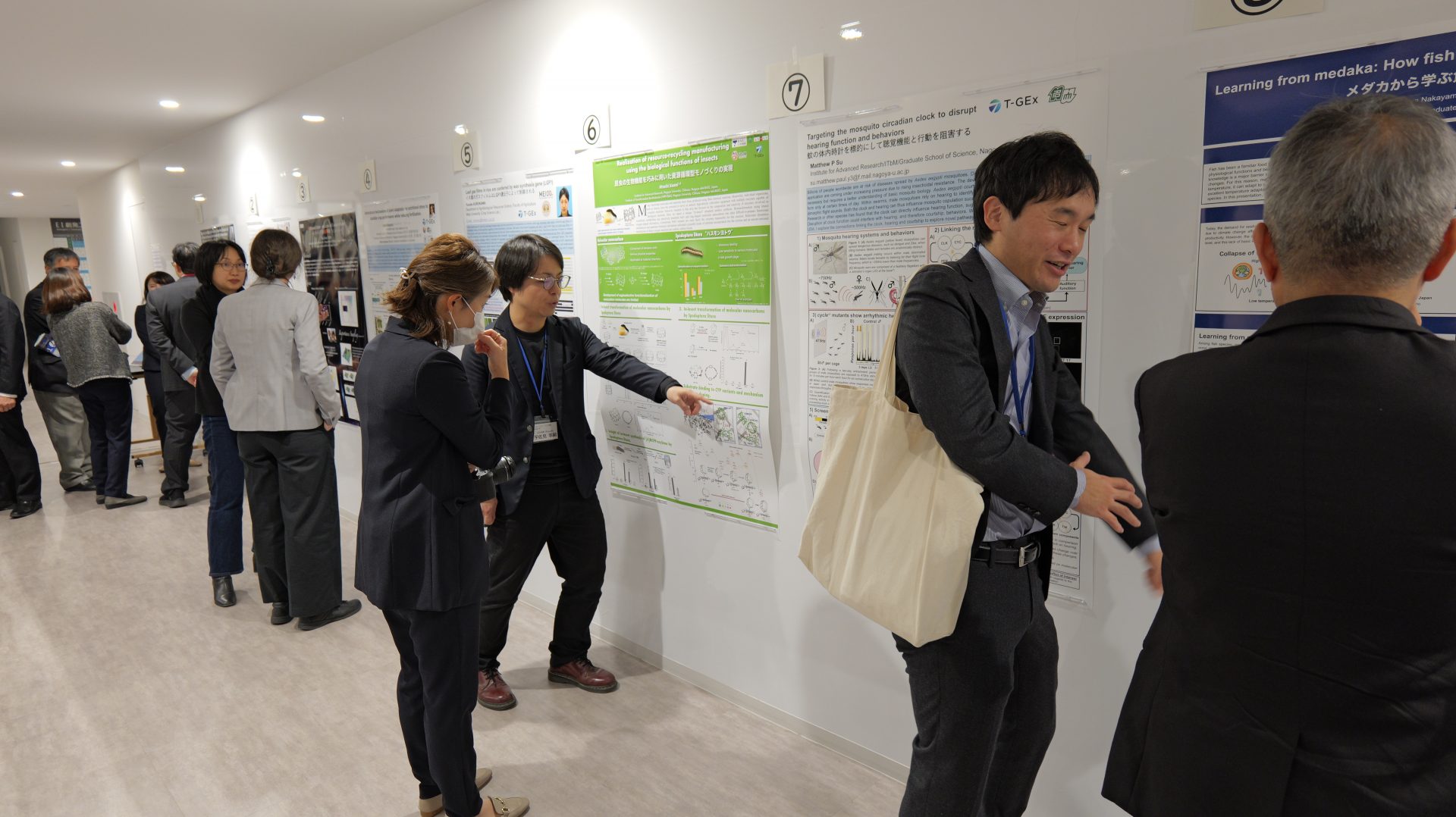

2024年12月2日(月)、令和6年度T-GEx研究成果エキシビションを名古屋大学EI創発工学館にて開催しました。T-GExフェロー14名、アソシエート11名、企業アソシエート5名が参加し、来場者数は117名を記録しました。多くの方々にお越しいただき、会場は終始活気にあふれていました。

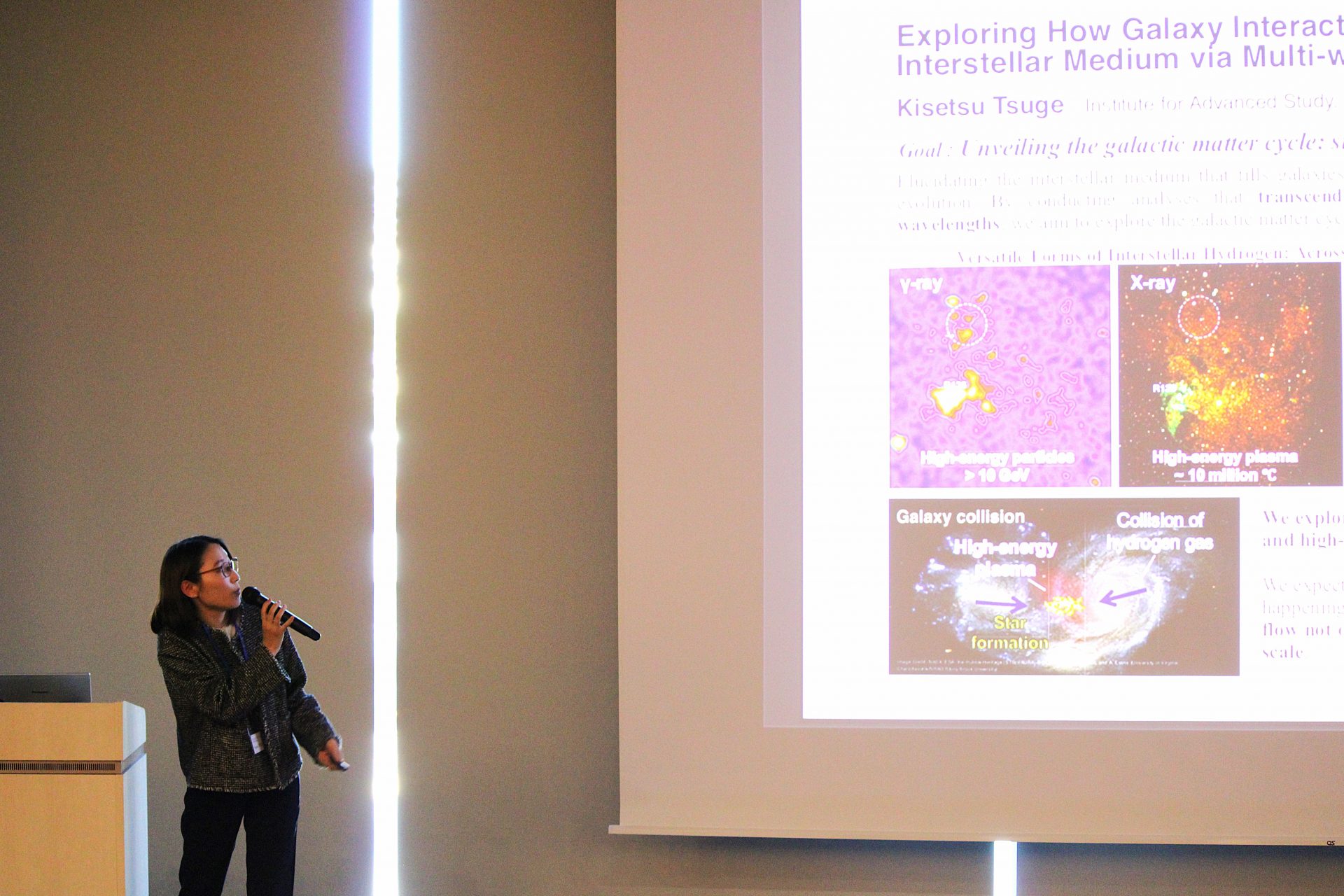

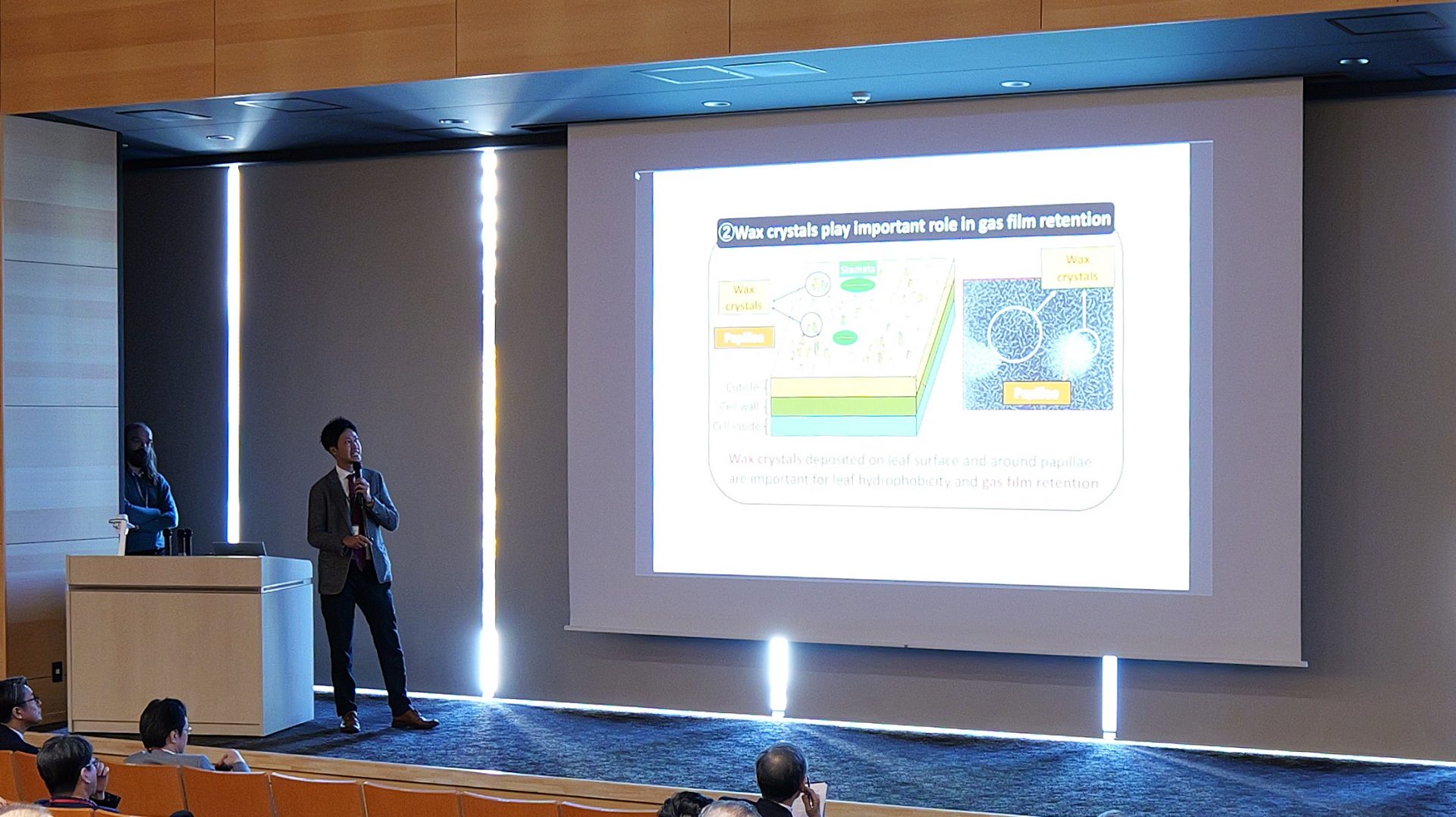

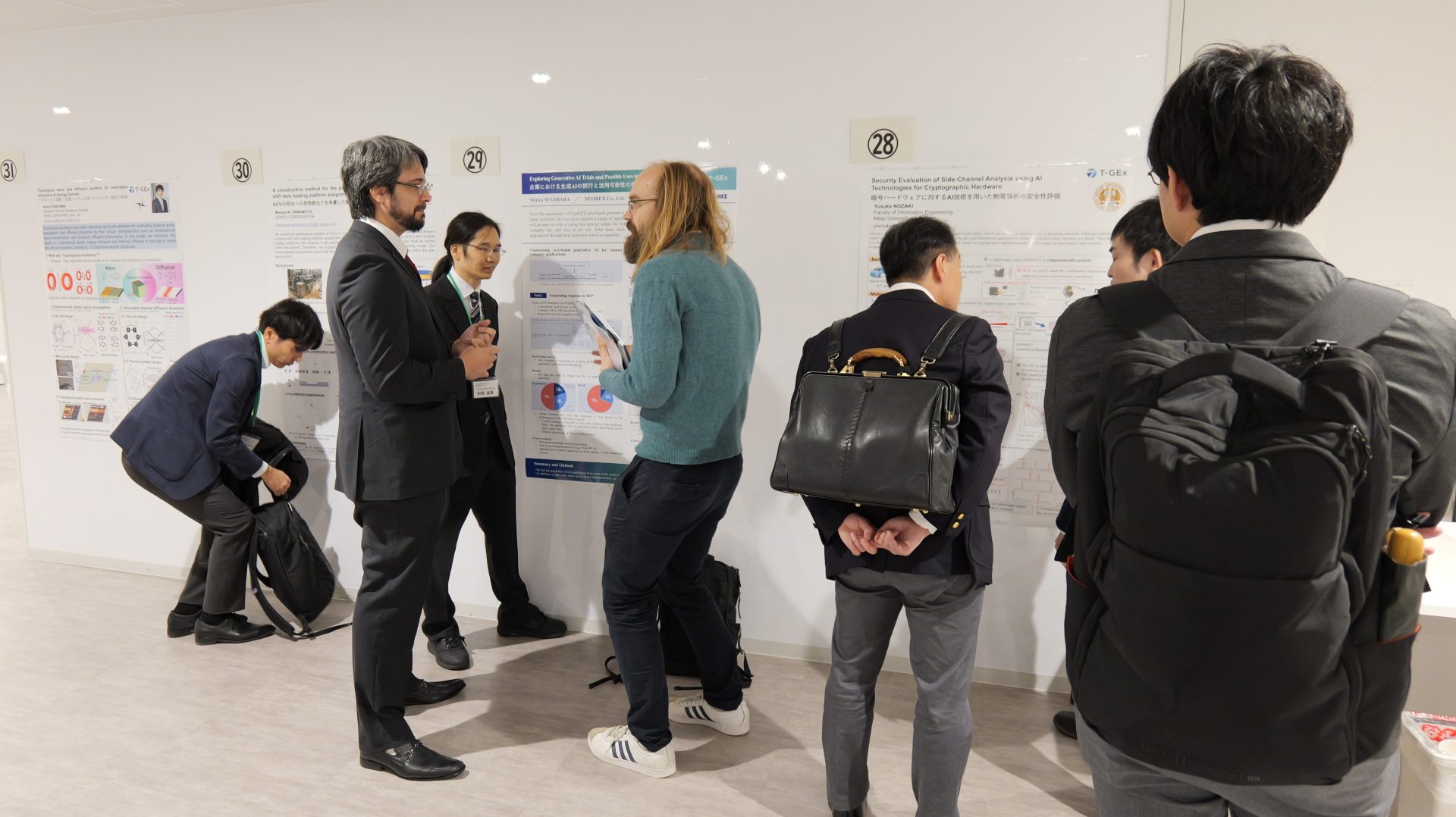

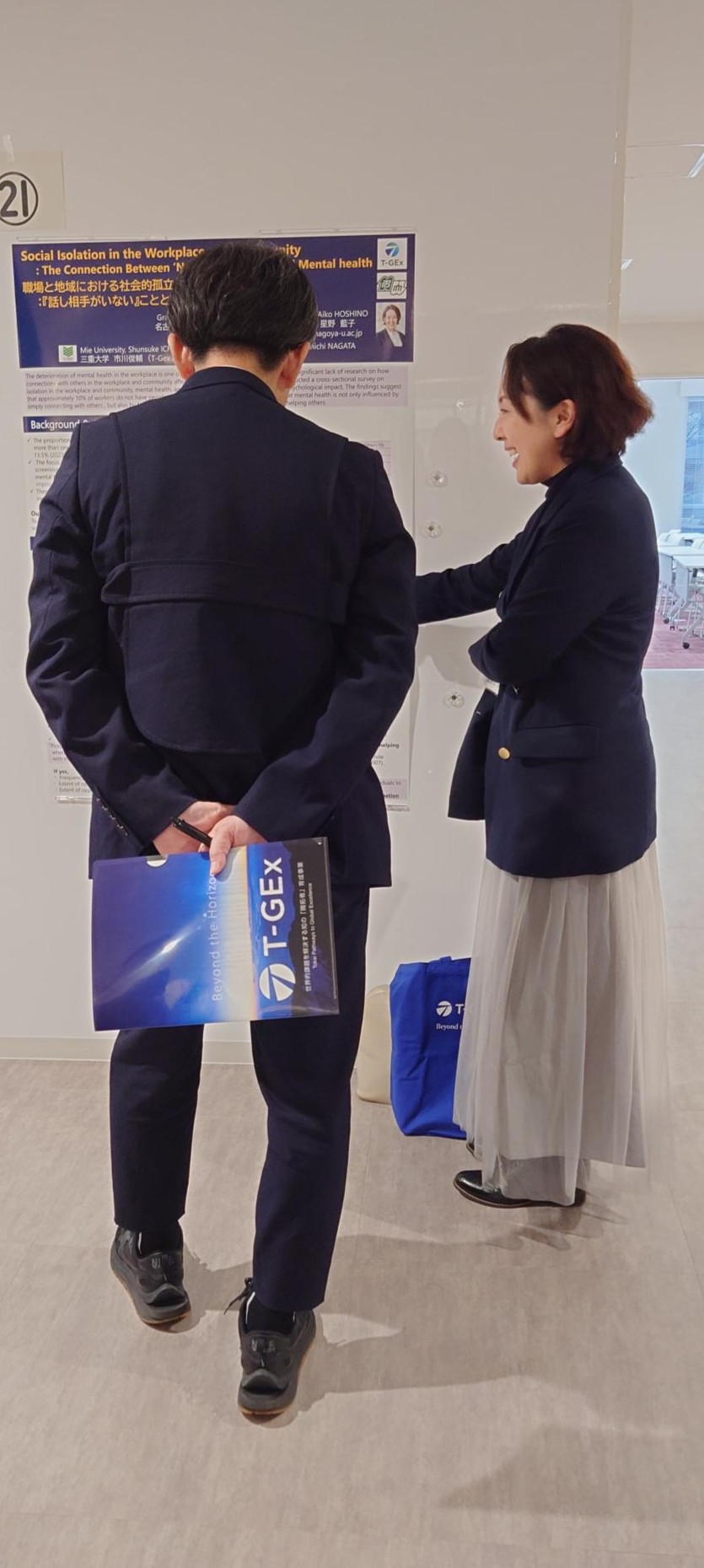

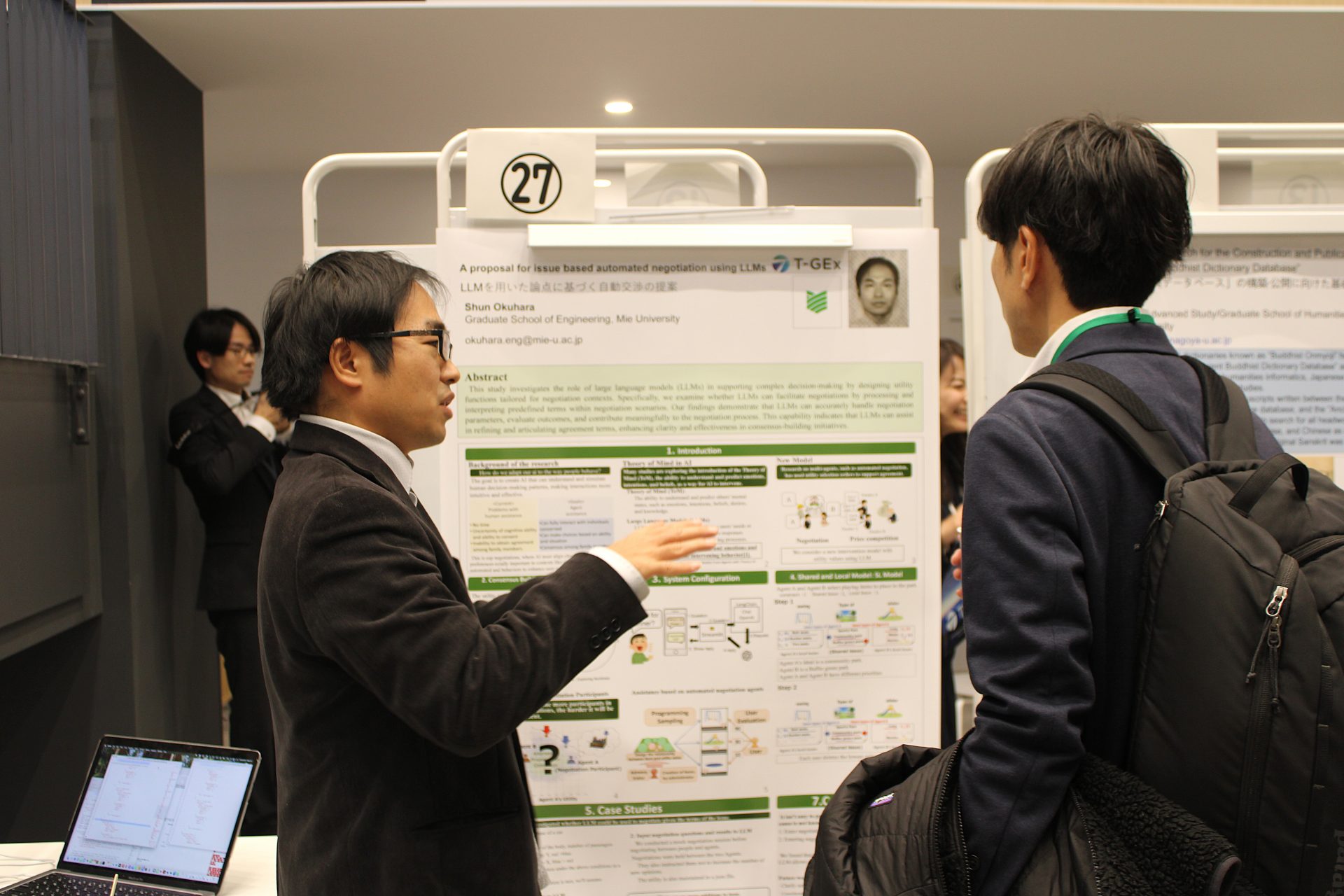

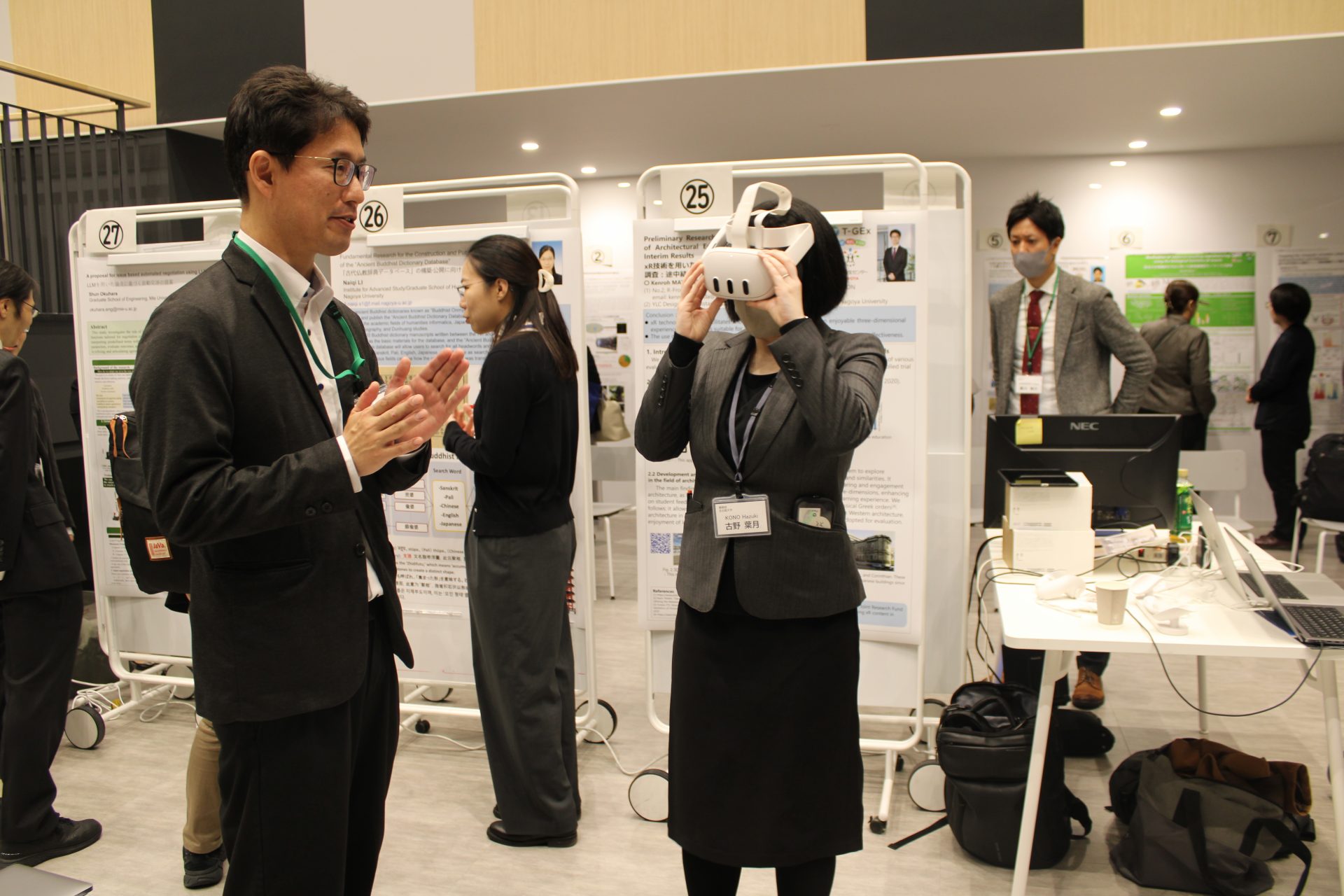

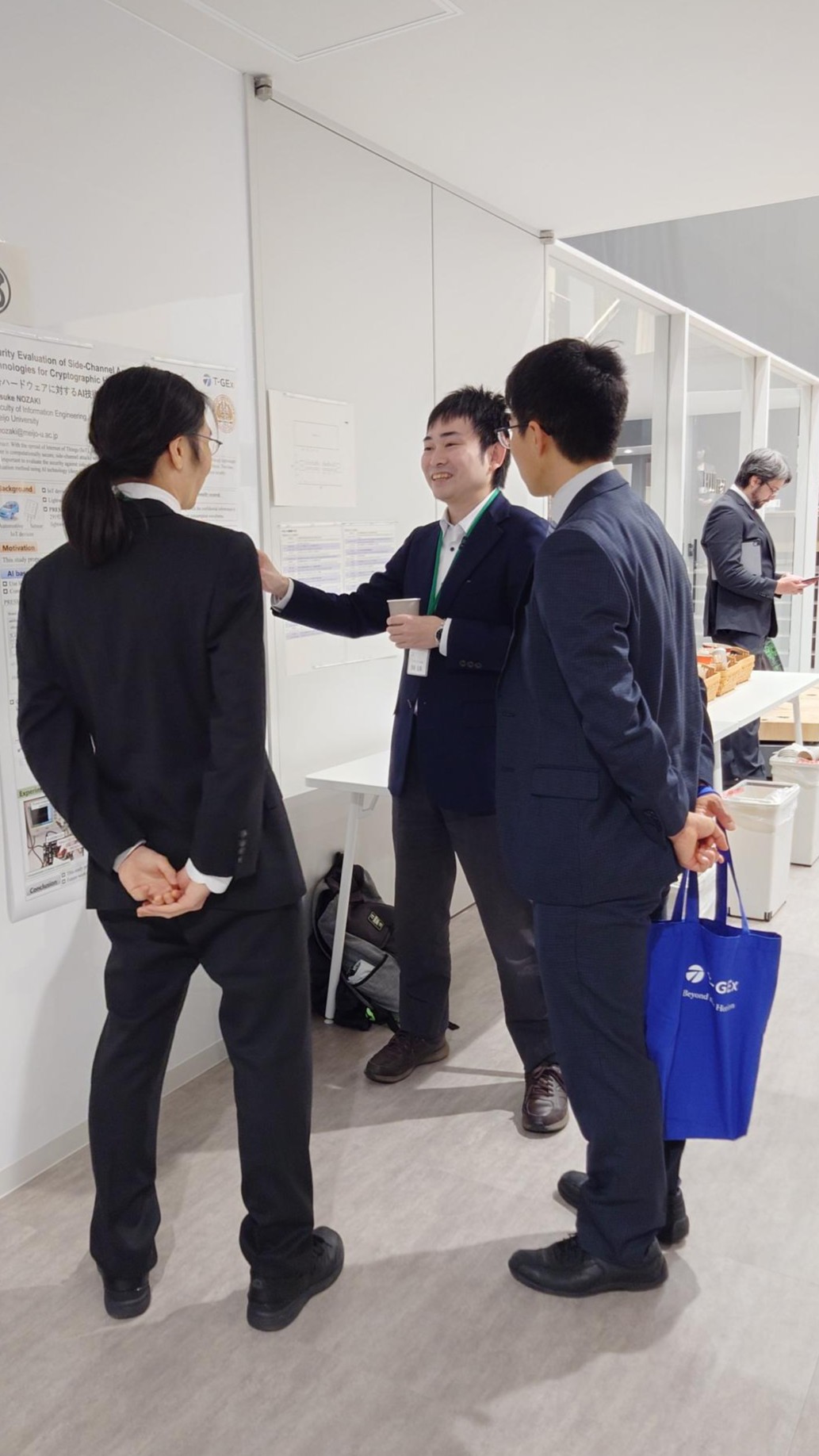

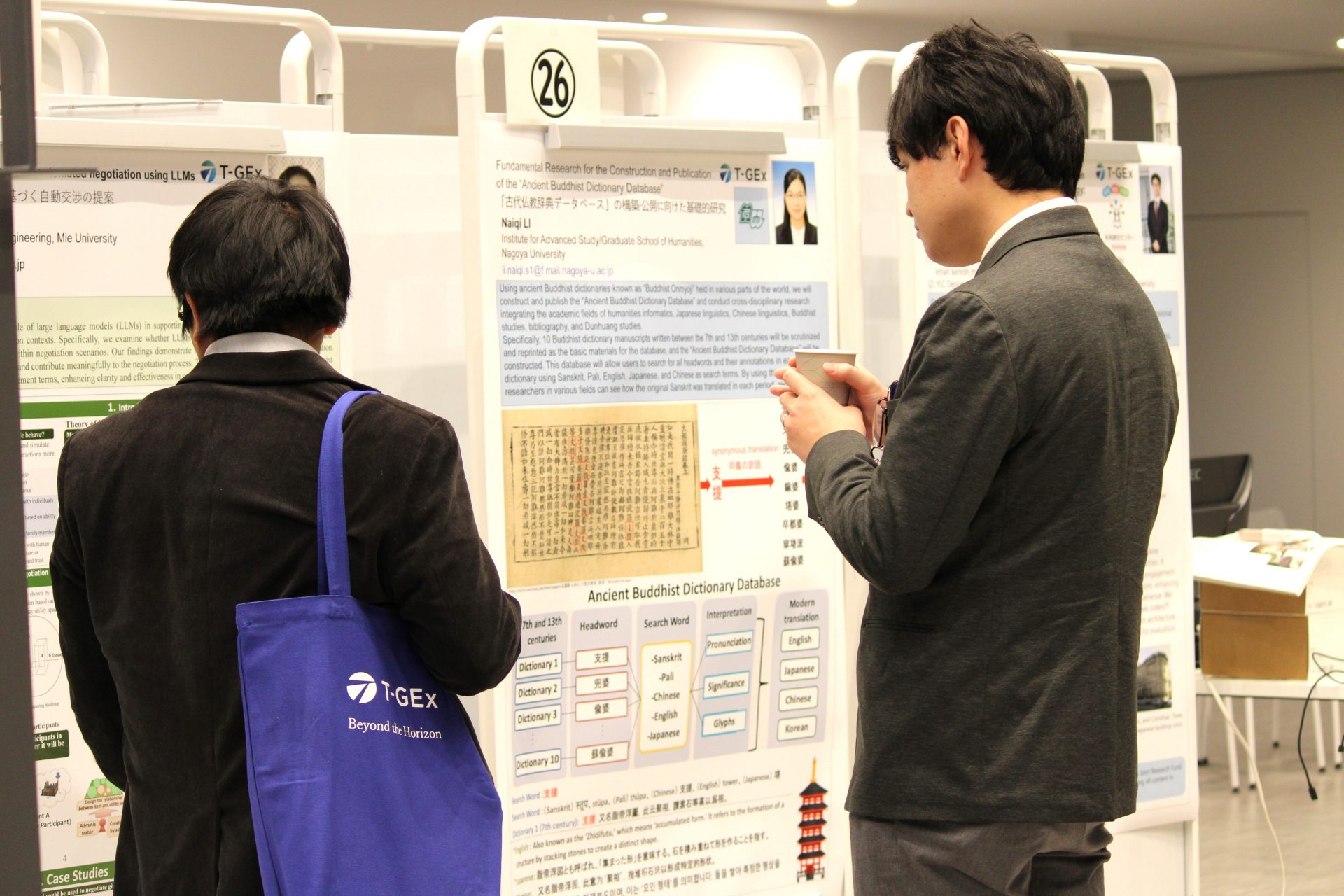

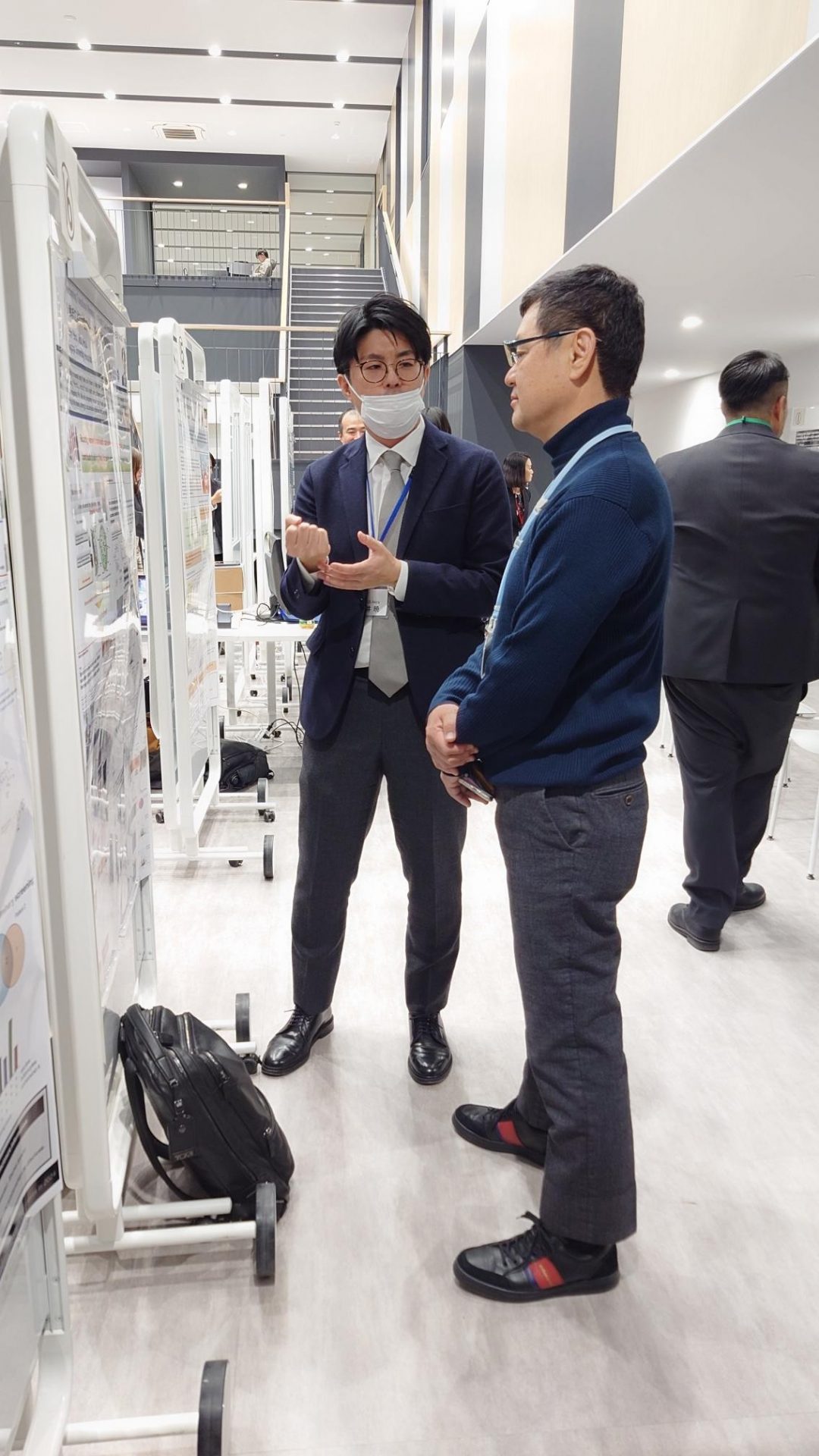

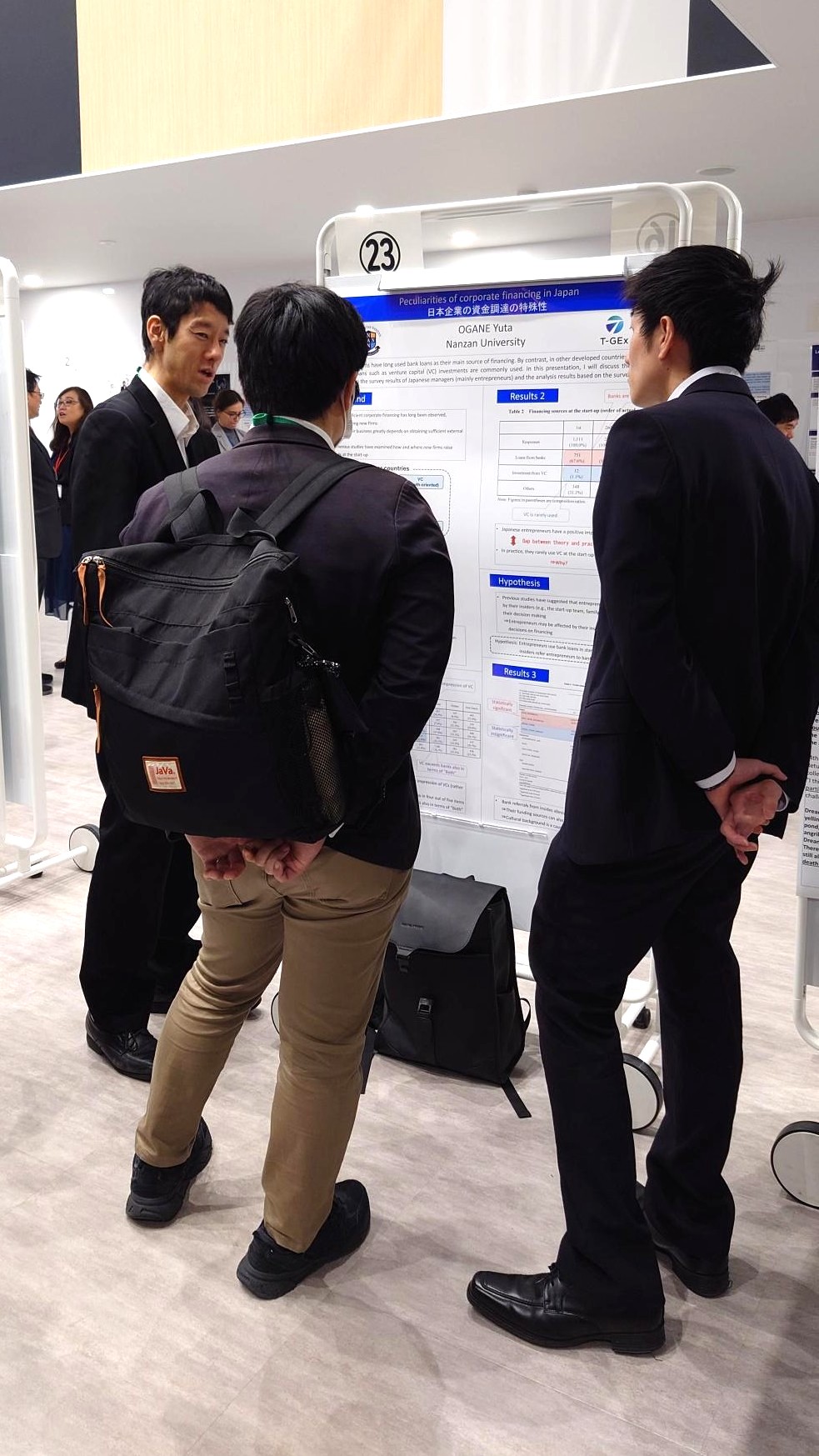

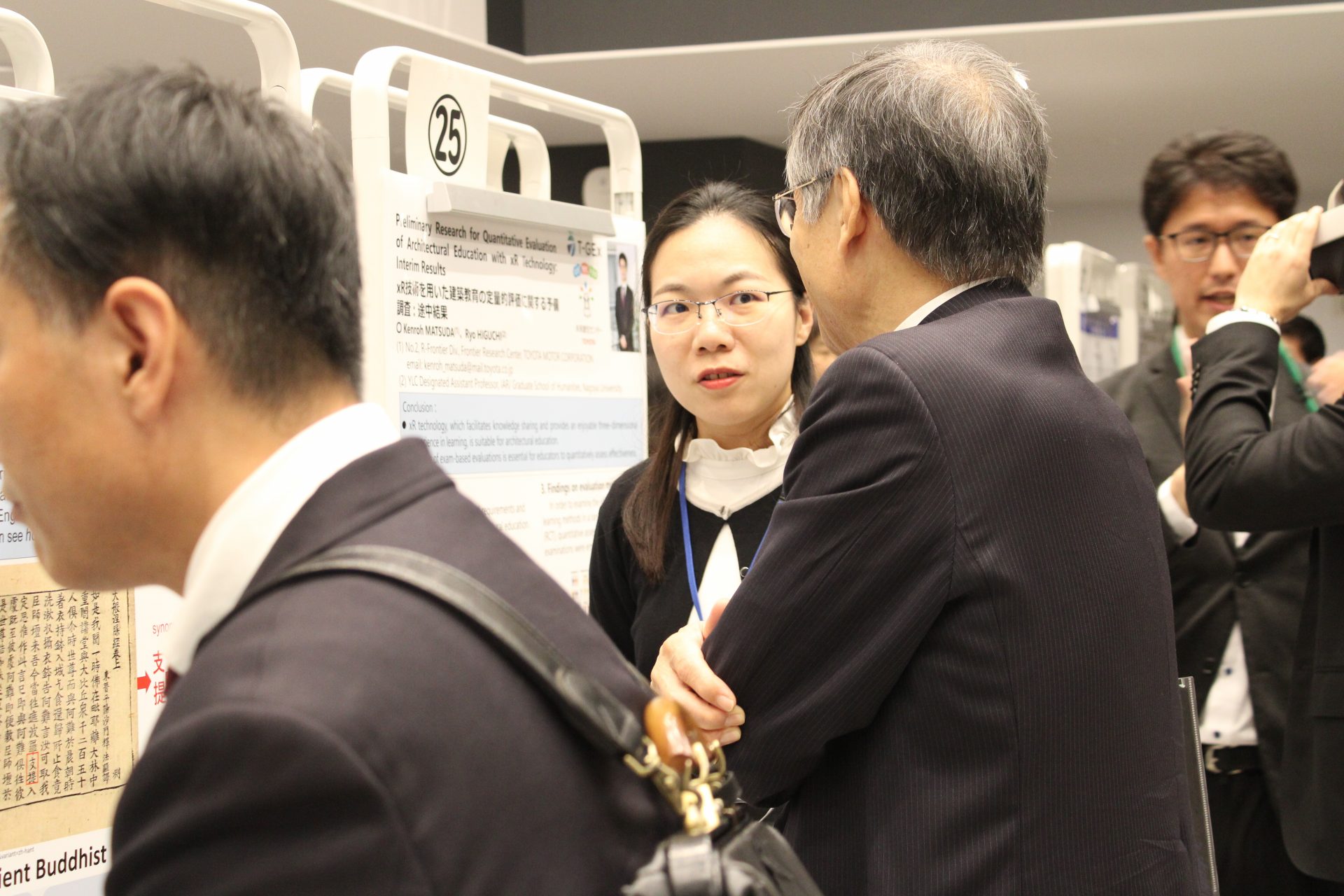

本エキシビションは、T-GExフェローおよびアソシエートが推進している先端研究の成果と成果物を発表し、幅広い参加者(異なる専門分野の研究者や研究者以外の方)に研究の意義を理解していただき、さらに共感を得て、今後の発展に向けたアドバイスをいただくことを目的として実施するものです。今年度は31名の研究者が、自分の研究について、ポスター発表とそれを補足するショートプレゼンを行いました。

今回の開催テーマは「AI時代の教育と研究」です。奇しくも2024年のノーベル化学賞が、AIを用いてたんぱく質の構造予測に成功した研究者に授与されたように、現在私たちはAIによる研究と教育の大きな変革期にいます。AIが社会において果たす役割は今後さらに拡大していくと考えられ、この流れが止まることはないでしょう。このような状況の中、AI研究と教育普及の第一人者である中部大学の藤吉弘亘教授を特別講演者としてお招きし、「AI時代における教育と研究の在り方」についてご講演いただきました。

藤吉教授の特別講演では、現在進行中の第4次AIブームについて言及され、その特徴として、大量のデータを学習した大規模基盤モデルを活用した生成AIの普及により、一般の人々もAIの恩恵を直接享受できるようになった点が挙げられました。教授は、自動運転からオフィスソフトに至るまで、これまで困難とされた多くの分野でAIがブレイクスルーをもたらし、AI自体が社会のインフラとしての役割を果たしつつあると説明しました。また、講演では、AI技術を教育に活用した例として『藤吉AI先生』も登場しました。質疑応答では、「ChatGPTを使うことでアイデアが流出する危険性はないのか」や「AIの普及でなくなる仕事がある一方で、新しい仕事は生まれるのか」などの質問が投げかけられました。藤吉教授の「AIがインフラ化してきている」という言葉を象徴するように、会場にいたフェローやアソシエート、企業アソシエートの多くが熱心に耳を傾けていたのが印象的でした。

さらにポスター発表やショートプレゼンでは、それぞれの発表者が自身の専門領域以外の方にも分かりやすく伝わる工夫を凝らしていました。所属学会などではなかなか触れることのない研究知見に触れる機会となると同時に、想像もつかなかった視点からの意見をいただくことができました。その結果、参加者は自らの視野を広げるとともに、自分たちの専門分野やその価値観を再認識する機会を得たように思います。

本エキシビションは、文部科学省の「世界的課題を解決する知の『開拓者』育成事業(T-GEx)」の支援を受けて実施されました。また、無事に開催できたのは、事務の方々をはじめ多くの方々のご協力のおかげです。ここに改めて心より感謝申し上げます。

令和6年度T-GEx研究成果エキシビション幹事

樋口 諒(名古屋大学)

李 乃琦(名古屋大学)

柘植 紀節(岐阜大学)

新谷 正嶺(中部大学)