飯島弘貴さん 現:Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Harvard Medical School 当時:名古屋大学 高等研究院/大学院医学系研究科YLC特任助教

理学療法士として臨床現場を経験後、リハビリテーション科学の研究へとフィールドを広げた飯島弘貴さん。T-GExでの経験を糧に、リハビリ分野では前例の少ないアメリカでの研究キャリアに挑戦し、現在はハーバード大学で活躍中です。T-GExでの経験が、未知への挑戦やキャリア形成にどのような影響を与えたのか伺いました。

── 飯島さんは、2019年に名古屋大学着任と同時にT-GExに参加されましたね。応募のきっかけは?

当時メンターだった名古屋大学の松井佑介先生(名古屋大学大学院医学系研究科)からのお誘いがきっかけでした。その頃はピッツバーグ大学での留学生活が終盤で、研究のまとめ作業に追われている関係で心身ともに疲弊していたので、実はあまり前向きになれませんでした。でも、松井先生から「ダメ元でもいいから、応募してみたら?と背中を押していただいて。応募したものの、分野的にも採択される可能性は低いだろうとあまり期待していませんでした。

──なぜ分野的に難しいと思ったのですか?

僕の分野はアカデミックのレベルがあまり高くないのと、T-GExの方針とあまり合致しないんじゃないかなと何となく感じていました。なので、自分の分野で採択されたことは、大きな自信につながりましたし、チャレンジングなことに踏み出していく勇気をくれました。

── 実際に参加してどうでしたか?

異分野の研究者とつながれたことが、自分の研究や将来に、間違いなくポジティブな影響を与えてくれました。僕の分野はどちらかというと閉鎖的で、ラボがあった大幸キャンパスは、他の研究科がある東山キャンパスや鶴舞キャンパスからも離れています。T-GExプログラムのセミナーや研修は東山キャンパスで開催されるので、T-GExがなかったらあのような異分野交流は難しかったですね。東山にいく機会が欲しくて、もっと数を増やしてほしいと思っていたくらいです(笑)。

──ちょうどコロナ禍で、対面プログラムが今より少なかったんですよね。T-GExの「交流の場」として実施しているリトリート合宿では、幹事を務めていただきましたね。

第一回目かつコロナ禍という難しさもあったんですが、準備不足と自分の経験不足を痛感しました。自分は取りまとめが得意なタイプではないからこそ、もう少し入念に準備するべきだったな、と。もし今の自分なら、もっと早く始めて、違うプログラムなんかも組むだろうなと思います。

── 大事な気づきがあったんですね。飯島さんは、目標や自分が描く将来に向かって、今必要なことを着実にこなしていく印象があります。このようにバックキャスト的に考える研究者はあまりいないのではないでしょうか。

そういう発想があることに気づいていない方が多いのかもしれません。僕のモチベーションって、「最大限の成果を出す」ことなんです。学生の頃から、言われたことを言われた通りにやるのではなく、「どうすればもっと面白くなるか」を常に考えて行動していました。その積み重ねが、「長期のビジョンを持って今何をすべきか」を考えるトレーニングになっていたのかもしれません。

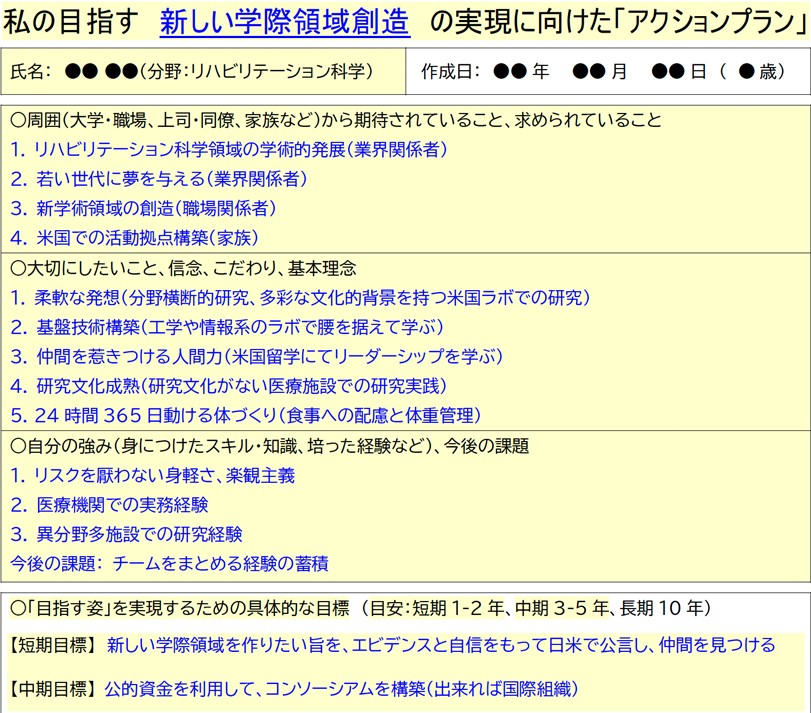

── T-GEx時代の飯島さんのアクションプラン*は、今もT-GExフェロー達の「書き方見本」として活用させてもらっています。

*T-GExフェローが受講する「研究者リーダーシップ・プログラム」で作成する、研究目標やキャリア計画。

今も見本として使われている飯島さんのアクションプラン。 具体性と自己分析に基づき、実現可能性の高さが際立っています。

── アクションプランに書いた通り、T-GEx修了と同時にアメリカでの研究生活がスタートしましたね。

T-GExでの経験を通じて、“ありえない”挑戦への勇気が持てました。僕はピッツバーグ時代からのメンターのDr. Fabrisia Ambrosioとの信頼関係と、リハビリテーション分野で築いてきた異例のキャリア、そして一歩踏み出す勇気が功を奏して、履歴書一通でハーバード大学のポストに採用されました。親戚からは詐欺を疑われるほどで、自分でも信じられないくらいレアなサクセスストーリーだと思います。

飯島さんが所属するAmbrosioラボのメンバー。14名の多様な人材で構成されていて、ラボHPの写真ギャラリーからは和気あいあいとした雰囲気が伝わってきます。

── でもそこに至るまでには、多くの葛藤や決断があったと思います。

はい、アメリカでの研究職は、想像以上に厳しい現実があることを考える必要がありました。競争率の非常に高いNIH(アメリカ国立衛生研究所)のグラント獲得が、研究者として生き残るためには不可欠で、常に大きなプレッシャーがかかります。それに、ハーバード大学のあるボストンでは生活費が高く、給与面での制約も考慮しなければなりませんでした。

── 家族で渡米されましたが、子育て中の大きな環境変化にとまどいはありませんでしたか?

僕は家族がいる方が、プロダクティビティが上がるタイプなので、今自分の研究活動が最大化している感覚があります。ただ、本当に家族全員でアメリカに行くのがいいのか、行くとしたらどこにどのくらい滞在するか、渡米前に時間をかけて家族と話し合いました。ものすごくストレスフルな環境なので、家族の気持ちがひとつになっていないと長期滞在は難しいですよね。

── ご家族はどのように受け止めていましたか?

妻は、アメリカに戻ってほしいとよく言っていました。ピッツバーグと日本での僕を見てきた中で、アメリカの研究環境の方が向いていると感じていたようです。ただ、子どもの状況は日々変わっていきますし、学校のタイミングもあるので、臨機応変に考えて、柔軟に対応してきたという感じです。海外でキャリアを築く研究者やその家族の支援制度についても検討しましたね。現存する奨学金や大学の支援システムの大半は研究者本人を対象としたものですので、家族は置き去りにされ、孤独感を抱きやすいと考えています。長期的な視点で海外でのキャリア形成を目指す中で、家族としてどのような選択をしていくのかを常に考え、様々な支援をできる限り活用しながら、その都度できるだけ多くの選択肢を持っておきたいという思いがありました。

── 研究やキャリアだけでなく、ご家族の状況も含めて、選択を重ねてこられたんですね。そんな飯島さんが、これまで一貫して大切にしてきたことは何でしょうか?

振り返れば、目指すものに向かって、その時々でベストな環境を選びながら進んできました。時に大きな決断を伴いますが、だからこそ得られるものも大きい。悩む暇があるなら、後悔するくらいなら、行動した方がいい。これが、僕が大切にしている考え方です。"行動したモン勝ち" なんですよね。実は、この思考スタイルを若い世代に伝えていくことに使命感を感じています。

── 目指すものに向かって環境を選び、挑戦を続ける。その積み重ねが、今の飯島さんにつながっているのですね。研究だけでなく、キャリアの選択においても、飯島さんの行動力と柔軟な思考が印象的でした。今の挑戦がどんな形になっていくのか、楽しみですね。

インタビュー:熊坂真由子(学術研究・産学官連携推進本部URA)

文:丸山恵(学術研究・産学官連携推進本部URA)

関連リンク

• Hirotaka Iijima, Ph.D.

https://connects.catalyst.harvard.edu/Profiles/display/Person/217832

• AMBROSIO LAB

https://ambrosio-lab.mgh.harvard.edu/

• 研究紹介記事「リハビリ界初、筋トレ効果をネットワーク解析」(名大研究フロントライン)

https://note.com/nagoya_ura/n/n2ca1a43f8c5b